A corsa finita, posso affermare con convinzione che The Acolyte è una delle migliori cose capitate a Star Wars da tempo immemore.

In questi anni abbiamo avuto una sfilza di materiali integrativi collocati tra le intercapedini dei film, il cui unico vero scopo era quello di completare, approfondire e aprire pertugi da rimpinzare il più possibile, in nome di un’arte chiamata retcon. Rimaneva però un esercizio di stile, piacevole e utile ad agganciare spettatori con elementi noti, ma niente che potesse veramente garantire al franchise una nuova fertilità.

Eppure, i secoli che precedevano la Skywalker Saga paradossalmente rimanevano vergini, forse a causa di un certo disagio nel maneggiare materiale così vicino ai prequel. Era un peccato, dato che la lore più succosa era tutta là: i Sith in incognito, l’Alta Repubblica, le immacolate concezioni, il lignaggio Sith, la profezia del Prescelto e tutto ciò che Lucas aveva semplicemente accennato ma di cui si è sempre voluto sapere di più. C’erano dei tabù a riguardo, e ora con The Acolyte sono stati finalmente ghermiti. Nell’epoca dei franchise e delle sfrenate mungiture, in cui ogni IP cerca di darci a bere mitologie non sempre così interessanti, spostarsi su un territorio a tutti gli effetti nutriente non è cosa da poco.

Molto bene esserci arrivati con una struttura narrativa non stantia. Se le serie animate (tutte, nessuna esclusa), Mando e Andor sembravano non riuscire a sganciarsi mai del tutto da quella formula verticale fatta di missioni e taglie of the week, qui siamo più dalle parti di Ahsoka e Boba Fett. Pare banale stupirsene, ma dopo settimane e settimane di Bad Batch è comprensibile. The Acolyte ha qualcosa da raccontare, urgenza di farlo, e accesso a strumenti narrativi di questo secolo: trama orizzontale, misteri, flashback, molteplicità di punti di vista e colpi di scena assortiti. Chi l’ha messo in piedi sembra aver voluto tenere ben presente la lezione di Lost e della corrente artistica che ne seguì, riproducendone le pregevolezze. Vedere applicato tutto questo al mondo di Star Wars (e molto meglio di quanto Abrams avesse fatto in Episodio VII) l’ho trovato delizioso.

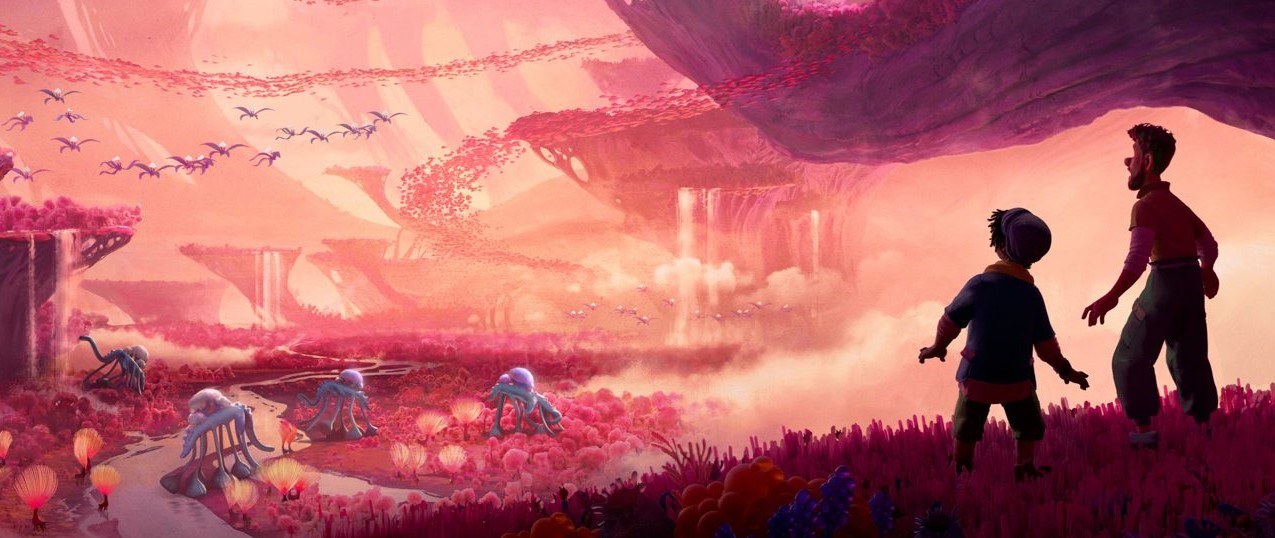

Ma soprattutto ciò che The Acolyte fa che pochi fin qui avevano fatto è riprodurre la grammatica narrativa, visiva e ritmica del George Lucas di fine anni 90, quel biasimato Lucas dei prequel di cui nel tempo si è iniziato ad aver sete. Non solo strizzatine d’occhio paracule, c’è proprio una ricerca contenutistica e formale che ne onora intenti ed estetica. Il tutto si sposa molto bene col mondo visto nel lontano 1999, e non si tratta solo di Coruscant con quell’Ordine Jedi che Vernestra Rwoh sta contribuendo irrimediabilmente a ingessare, è un qualcosa che si percepisce su più livelli, e che passa dal ritmo alla musica. Dialoghi, inquadrature, giri di note, tendine, Neimoidiani, sessioni investigative, digressioni politiche e un gusto per la coreografia che investe ogni singolo combattimento con le spade.

Chi ha messo in piedi questo show ha fatto i compiti, ha un progetto, ma soprattutto ha una visione compatta e organica dell’opera di George Lucas. Inoltre è in grado di attirare l’attenzione, mettendo in scena personaggi interessanti, che si tratti di Jedi morbosi o di Sith battutari e seduttori. The Acolyte è di certo perfettibile, e forse è già figlio di un processo produttivo entrato in crisi, eppure è ciò di cui Star Wars ha bisogno come il pane, per cui ben venga una seconda stagione.

Perché la tragedia di Darth Plagueis il Saggio sarà anche una storia che i Jedi non raccontano, ma è ora che questa cappa di omertà venga una volta per tutte incrinata.